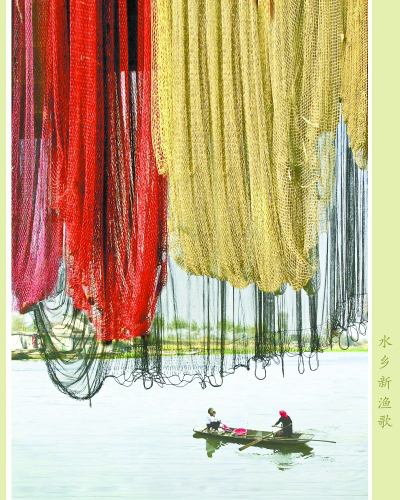

水鄉新漁歌 胡兆明/攝

從畢飛宇、魯敏想到汪曾祺

畢飛宇以《推拿》帶我們走進一群盲人的日常生活與內心世界,讓我們感受黑暗中的光亮,觸摸糾結中的詩意。這是一部相當有誠意的小說,真切地走近盲人,去體味他們總被我們忽視或誤解的生活。他們有苦難、挫折和屈辱,也有欣喜、激情和自豪,但他們總能以自己的方式化解困苦、憂愁,想方設法地活出生活的滋味。一股溫情像小河一樣緩緩地流淌,吟唱屬于他們自己也屬于我們許多人日常生活的歌謠。

從《哺乳期的女人》、《玉米》、《青衣》到《平原》、《推拿》,以及《蘇北少年“堂吉訶德”》,畢飛宇的創作題材從王家莊走向了城市,又返回王家莊,但總有一種氣質在他的作品世界里或激蕩或潛行。這就是面對慘烈、悲傷甚至絕望時,他作品中的人物時常都會從容面對,智性稀釋,樂觀調和,讓絲絲暖意從傷感中溢出,人生有了光芒,生活有了溫情。

在閱讀畢飛宇時,魯敏的作品印象時常會不期而至。作為近年來成長起來的實力作家,魯敏著力于生活的細碎化,以纖細之心去體味普通人的生活場景和心靈地圖。《顛倒的時光》、《逝者的恩澤》、《思無邪》、《風月剪》、《紙醉》等一批“東壩”背景的小說,讓東壩人的生活極富質感,展開了有別于一般性鄉土敘事的創作訴求。長篇《六人晚餐》以及《鐵血信鴿》、《惹塵埃》、《取景器》、《跟陌生人說話》等一大批中短篇小說,則是進入城里的市民生活。在糾結、灰暗和隱痛的橫流中,那些暖色調的浪花給生命之河彈奏傷感與歡愉的交響曲。最為重要的是,無論黑暗如何涌來,掙扎如何心力交瘁,人們心中總有光芒,如同秋天的星星綠草,讓生活葆有活力、希望和淡淡的快意。

在畢飛宇和魯敏的作品中,我們均能咀嚼出一種似曾相識的精神味道。而他們相關的創作談和眾多同行的評論,讓這一指向更為明確,這就是汪曾祺的文學審美。汪曾祺的日常化審美,對于風土人情的淡然玩味以及從容、淡定為世人所熟知,那種將文人化的鄉村田園和鄉村人俗中有雅的生活畫面悄然融為一體的個性化鄉土敘事,給人以真實而清新之感。汪曾祺的人生有如江水般或舒緩或湍急,然而在他的作品世界里,潺潺的小河水柔化了堅硬,稀釋了愁苦。

我們發現,從汪曾祺到畢飛宇和魯敏的作品都有“溫暖的憂傷”的心緒與情懷,畢飛宇和魯敏是在延展這一文學風格的生活場域和精神譜系。

這三位作家的出生和成長期都在同一個地方,這就是里下河。以他們為代表的“里下河作家群”早已在文壇多有建樹,諸如胡石言、汪曾祺、畢飛宇、費振鐘、王干、曹文軒、夏堅勇、劉仁前、朱輝、魯羊、魯敏、龐余亮、羅望子、吳晨駿、龐余亮、顧堅等一大批作家。他們有的一直生活在里下河,有的懷揣里下河的三魂六魄生活于他處。創作題材上,有的一直在敘寫里下河這片土地和生活的人們,有的在遙遠的他鄉回望家園,有的筆觸里下河之外的世界。他們的姿勢豐富和開拓了里下河文學,就像地里的莊稼,有水稻,有小麥、有玉米,各有其獨特的價值。作家群,更多的是指向一個地區創作人才的密集性行走。而近年來獨具個性風景的“里下河文學流派”,傾向于梳理里下河作家群的創作品性,尋求在文學地理概念下作家創作風格的共生性。這讓我們可以集中而深度地解讀作家的創作心緒和作品中的審美特性。